Resumen

Itaipu es la represa hidroeléctrica más grande del mundo, y se sitúa sobre el Rio Paraná, en las fronteras del Paraguay y del Brasil.

El motivo de su construcción surgió de la necesidad de expansión y desarrollo del Brasil, ya que en la década del 60 se enfrentaba a un fuerte y avanzado proceso de industrialización.

En un primer análisis, el problema del aprovechamiento hidroeléctrico en un río compartido plantea un conjunto de problemas e interrogantes geopolíticos, que han suscitado fuertes conflictos entre estos países y Argentina (ya que las aguas del río Paraná escurren por este país, y pone en riesgo la realización de la Represa Yacireta aguas abajo). Entre idas y venidas, en el año 1973 se crea el Tratado e Itaipu, quien resuelve el conflicto.

1. INTRODUCCIÓN

Las actividades relacionadas a la construcción de represas se iniciaron en Brasil a finales de 1800, cuando un largo y severo estiaje asoló la región Noreste del país.

Por esta razón el gobierno central constituyó una entidad con la finalidad de construir represas en los ríos de la región para regularizar el escurrimiento y abastecer a la población de agua potable. Esta entidad consiguió construir desde entonces más de 400 represas, constituyéndose en un importante elemento para fomentar ese proceso en el país.

La primera central hidroeléctrica construida para uso público, fue Marmelos comisionada en 1889 en el estado de Minas Gerais, región sudeste de Brasil. La instalación de centrales hidroeléctricas tuvo un progreso lento alcanzando 5.000MW en la década de 1950.

A partir de esta época comenzó un desarrollo acelerado en el número y porte de las represas construidas mayormente destinadas a la generación de electricidad con un destaque especial en el periodo 1975 – 1985. Actualmente la capacidad hidroeléctrica instalada alcanza aproximadamente 73.000 MW, con casi 600 centrales hidroeléctricas incluyendo los grandes aprovechamientos de Itaipu, construida en conjunto con Paraguay, y Tucurui actualmente ampliados para14.000 y 8.750 MW respectivamente.

Esta intensa actividad relacionada al proyecto y construcción de represas resultó en un significativo desarrollo de tecnología brasileña, especialmente adaptados a las regiones tropicales y a los países en desarrollo propiciando así la efectivación de emprendimientos de grande porte con tecnologías hasta entonces poco o casi no utilizadas en el país, como las represas de enrocado compactado con pantalla de concreto y las represas de hormigón compactado con rodillo, ofreciendo la oportunidad de un desarrollo de metodologías ejecutivas adaptándolas a nuevas condiciones.

Es importante observar que el modelo institucional del sector eléctrico estuvo siempre íntimamente relacionado a la intensidad de su desarrollo. Es así que en el inicio del proceso todas las iniciativas eran del sector público, cuya capacidad de inversión en esa época propiciaba condiciones para un desarrollo acelerado.

Posteriormente cuando la capacidad de inversión del sector público disminuyó considerablemente, se adoptó una postura para modificar el modelo abriendo camino para los inversionistas privados que comenzaron a invertir en la construcción de hidroeléctricas, principalmente las de mediano y pequeño porte, sin embargo sin el mismo avance del periodo anterior. En una fase posterior, la asociación de inversiones de los sectores público y privado evidenció la necesidad de instrumentos de regulación mas eficaces para disciplinar el proceso, iniciándose entonces una fase de inestabilidad de regulación con frecuentes alteraciones de estos instrumentos inhibiendo la inversión de la iniciativa privada debido a la inseguridad provocada, aspecto que resulto en una casi paralización de las inversiones en el sector.

Los aspectos relacionados al medio ambiente han merecido consideración en todos los proyectos recientes habiéndose alcanzado una gran capacidad de resolver los problemas relacionados a la construcción de represas e implantación de embalses como también al sustento y recuperación de represas y centrales hidroeléctricas.

Paralelamente el campo de las represas de residuos mostró un gran desarrollo por causa de la amplia actividad minera en curso en el país.

2. CUENCA DEL RÍO PARANÁ, SU MORFOLOGÍA Y APROVECHAMIENTO HIDRO ELÉCTRICO

Por sus dimensiones y posibilidades económicas, la Cuenca del Rio Paraná es de las potencialmente más ricas del planeta; su variedad morfológica y climática ha generado en ella recursos hídricos diferenciados. Los países que gozan del condominio de sus recursos hídricos superficiales son la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, cada uno de los cuales sustenta distintos intereses en la utilización del agua.

El río Paraná, de 4.000 km de extensión total, incluyendo los ríos Paranaíba y Grande, de cuya confluencia se origina en territorio brasileño, abarca una cuenca total de 3.000.000 km

2. Debido a su caudal y a la extensión de su cuenca, el Paraná es uno de los mayores ríos del mundo.

Desde su nacimiento hasta la desembocadura pueden diferenciarse tres tramos: el superior o Alto Paraná hasta la confluencia del río Paraguay (1.550km); el Paraná Medio hasta la ciudad de Diamante (1.700 km) y el Paraná inferior o Deltaco, hasta la confluencia con el río Uruguay (298km).

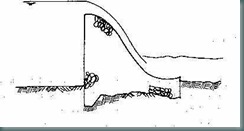

La geología del Alto Paraná está caracterizada por espesos derrames basálticos, casi horizontales, predominando el basalto denso intercalado por camadas de basalto vesicular amigdaloidal y brecha, conformando, en ciertas áreas, discontinuidades litológicas y fajas muy fracturadas. Esta formación geológica constituye la denominada "Serra Geral", también conocido como "Trapp do Paraná". Un suelo residual de arcilla cubre la superficie de las márgenes del río y de sus afluentes.

La característica de estos ríos cuyos lechos forman saltos, rápidos y correderas los hace aptos para la producción de energía, aunque limita su navegabilidad, para la región centro – sur de ese país que generarán fuertes concentraciones de población.

En el trecho comprendido entre el Salto del Guairá, hoy sumergido por la formación del embalse de Itaipu, y la desembocadura del río Iguazú, 190 km aguas abajo, el río Paraná presentaba un desnivel de 120 m, susceptible de ser aprovechado. Así como las grandes represas construidas y proyectas por Brasil en su territorio (Jupiá, Ilha Solteria, Itaipú y otras) pueden ejercer un papel beneficioso como reguladores del flujo de agua durante todo el año, como consecuencia de que la gran cantidad de energía hidroeléctrica producida se destina a numerosos proyectos industriales.

Todas estas obras realizadas en el Alto Paraná comprometen la posibilidad de otros aprovechamientos energéticos del río aguas abajo, ya que cualquier alteración artificial que se provoque en una de sus partes influye inexorablemente sobre el resto del sistema, situación que se torna estratégica por tratarse de un río de curso sucesivo y soberanía compartida.

Hasta Diamante se extiende el Paraná Medio a lo largo de aproximadamente 60 km, salpicado de origen fluvial. Con diferencias estructurales en ambas márgenes, el valle es más estrecho que aguas abajo y, por ende, está sujeto con mayor intensidad a los efectos de las crecientes que invaden islas y terrazas fluviales. Recibe escasos afluentes que derramen sus caudales especialmente del lado correntino con rumbo noreste – suroeste, los más importantes son los ríos Santa Lucía, Corrientes y Guayquiraró, este último límite natural entre las provincias de Corrientes y Entre Ríos.

Por la escasa profundidad del lecho la navegación de este tramo del Paraná se halla restringida a naves de cabotaje, pero su desnivel de 34 m ha llevado al agua y energía eléctrica a formular el proyecto de aprovechamiento energético del Paraná Medio, cuya construcción modificará la dinámica hídrica al inundar el valle en su totalidad produciendo un impacto no evaluado aún. Entre los beneficios secundarios que, se podrán obtener, cuentan los derivados de la formación de los espejos de agua por la construcción de las represas, que superarán 1.300.000 hectáreas. Propicio para el desarrollo de plantas acuáticas (camalotales), biomasa renovable apta para la generación de energía química (gas metano) y residuos semisólidos ricos en componentes nitrogenados utilizables en el acondicionamiento y fertilización de los suelos.

Desde la confluencia con el Paraguay y el curso del Paraná corre controlado por una falla cuyo labio levantado corresponde a la margen izquierda. Su permanente proceso de erosión socava la base de la barranca a causa del ensanchamiento del cauce requerido por el proceso permanente del deltificación interna. La profusión de islas de carácter deltalco implantadas en el lecho del río impulsa la formación de riachos laterales denominados "saladillos", que acompañan al curso principal del río. Los procesos de sedimentación y erosión lateral del cauce ocasionan inconvenientes para la navegación y las construcciones ubicadas sobre las barrancas. Al norte de la ciudad de Santa Fe se localiza una importante cuenca lacustre de contorno irregular que presenta tres sectores: las lagunas San Pedro, Leyes y Setúbal, a la cual concurren los ríos Saladillo Dulce y Amargo.

En su tramo inferior el río Paraná discurre dividido en varios brazos anastomosados entre sí hasta su confluencia con el río Uruguay. El delta del Paraná (14.000 km

2) se extiende a partir de la ciudad de Diamante, con una longitud de 320 km y ancho variable: 18 km frente a Baradero y más de 60 km entre los ríos Luján y Gutiérrez. Representa la más colosal manifestación del acarreo de sedimentos de la cuenca y se halla profundamente influido por las crecidas desfasadas del río Uruguay, el régimen mareológico y, particularmente por los procesos atmosféricos de sudestada, que provocan grandes inundaciones sobre el bajo delta. A la altura del puerto de Baradero (Buenos Aires) el río Paraná se divide en dos cursos: el Paraná de las Palmas al oeste y el Paraná Guazú al este, que abrazan la red anastomósica de canales. El sistema de fallas de rumbo norte – sur que atraviesan la provincia de Entre Ríos controla la dirección de los principales ríos que vuelcan al curso inferior del Paraná: Nogoyá, Gualeguay y Pranacito, que organizan una compleja red hídrica cuyas aguas, sujetas a crecientes extraordinarias de graves consecuencias para la población, son aprovechadas con tajamares que aseguran su acopio en la época estival. Por la margen derecha el Paraná recibe en el ámbito de la provincia de Buenos Aires una serie de ríos y arroyos que desaguan la pampa ondulada: son el Ramallo, el Tala, el Arrecifes, el Areco y el Luján.

3. EMPRESAS HIDROELÉCTRICAS Y EXPANSIÓN BRASILEÑA

La actual coyuntura de implementación, crisis y avances, de los modelos de desarrollo capitalista en el continente latinoamericano y, en especial, en el área regional denominada "cuenca del Plata" han determinado que el Paraguay pase a ocupar un papel de capital importancia en las estrategias de expansión industrial de las empresas multinacionales. Como consecuencia de este proceso, la estructura socio económica del Paraguay se apresta a sufrir profundos cambios que pueden modificar su actual estadio de sociedad agropecuaria dependiente, con un débil desarrollo del modo de producción capitalista, determinado, a su vez, por la peculiar relación de "sub – dependencia" que el proceso histórico ha establecido entre el Paraguay y los países vecinos.

Para el gobierno paraguayo y los organismos financieros internacionales, el esfuerzo desplegado en la década del sesenta no dio los resultados previstos en cuanto a estabilizar un cierto proyecto que pudiera impulsar el desarrollo capitalista del Paraguay. El "impulso externo" de la década del sesenta no consiguió aumentar en el grado requerido la capacidad productiva del sector agropecuario, estancando el desarrollo del sector industrial y aumentando el volumen del sector de servicios, en base al crecimiento del aparato estatal, la expansión del sistema comercial – financiero privado y la institucionalización del contrabando.

La economía paraguaya se caracteriza por un lento crecimiento proveniente de una estructura socio – económica que condiciona la rigidez de los factores en el campo productivo y social. Esta estructura se observa en el campo económico a través de una alta participación de los sectores primarios, en donde la productividad es baja, con un nivel de capitalización reducida, tecnología rudimentaria y baja calificación de la mano de obra.

Los sectores de la producción secundaria se desarrollan en gran parte dentro de una estructura tradicional, con escaso grado de transformación de los productos primarios, y dentro de un marco en que predomina la pequeña y mediana industria así como la artesanía de tipo rural y urbano. El esfuerzo del gobierno para impulsar el desarrollo de estos sectores, dotándoles de la infraestructura básica necesaria y de la aplicación de instrumentos fiscales y financieros que debieran constituir verdaderos estímulos para el aumento de la productividad, hasta esa fecha no han encontrado una respuesta positiva en el grado requerido para el desarrollo auto sostenido.

Punto capital de esa política era, y sigue constituyéndola, no solo en Paraguay, sino para muchos países latinoamericanos, la introducción del capital extranjero en forma de inversiones directas. Realizando inversiones en infraestructura que integrasen el mercado e hiciesen posible un reordenamiento de las inversiones, fuera del polo urbano de la capital.

Pese al desarrollo infraestructural y las ventajas concedidas al capital extranjero, el volumen introducido en concepto de inversiones directas durante el período 1962 - 69 no fue significativo. A partir de 1970 se dan nuevas condiciones que vuelven más factibles los resultados previstos por el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 1971 – 75. La coyuntura reciente del mercado mundial, en cuanto a la retracción en la oferta de ciertos productos agrícolas y ganaderos y el aumento progresivo de la demanda, permite un aumento excepcional en las exportaciones paraguayas que incide en el crecimiento del PIB y en mejoramiento de las condiciones de la balanza de pagos. En 1973, el PIB paraguayo crece a una tasa de 7.2 %, posiblemente la tasa mas alta en toda la historia moderna del país.

Esta coyuntura no implica un aumento substancial de la productividad de los sectores básicos, sino más bien un aumento del valor nominal pagado a las principales exportaciones paraguayas como consecuencia del incremento en la demanda mundial, que a más de sus efectos en la balanza de pagos y en el PIB, produce una aceleración de la inflación interna que deteriora agudamente el nivel de ingreso de los asalariados.

Paralelamente a este impacto de la coyuntura en el mercado mundial se registra en la cuenca del Plata un esfuerzo notable por parte de la Argentina y, en especial, del Brasil para concretar los proyectos de aprovechamiento hidroeléctrico sobre el Río Paraná. El hecho tiene una substancial importancia para el Paraguay por cuanto posee, en los tramos compartidos con ambos países, tres eventuales proyectos denominados Itaipu, Corpus y Yacyretá – Apipé, que pueden significar una influencia de dimensiones considerables en una estructura predominantemente agropecuaria como la paraguaya.

En los años 60 Brasil estaba en plena expansión, su población, y por consiguiente, su economía crecía a un ritmo anual del 10%, ya contaba con más de 70 millones de habitantes. Este crecimiento poblacional provocó un aumento proporcional de la demanda de energía, es por eso que el gobierno tenia que encontrar la manera de satisfacer a la población de energía o enfrentarse a una crisis económica.

Brasil no contaba con petróleo y gas suficiente para cambiar una crisis, y no podía permitirse importar combustible, debido a la irrupción de la ¨crisis energética¨ mundial, a partir del conflicto militar de octubre de 1973 en el Medio Oriente, la que trajo una profunda crisis del petróleo, y con el advenimiento del proceso de industrialización en el Brasil desde 1950 a 1970, la cual llevó a la expansión de importantes sectores, de la economía como la industria automotriz, la petroquímica y el acero, otorga a este proceso una importancia continental que pone en juego los intereses respectivos de la burguesía industrial brasileña. Entonces se llega a la decisión de utilizar un recurso gratuito que abunda en Brasil: El agua.

El 10% de toda el agua dulce del mundo se encuentra en Brasil. Si todo es potencial de agua podría aprovecharse gracias a la tecnología hidroeléctrica se satisfacería la demanda de energía sin recurrir a costosas importaciones de combustibles.

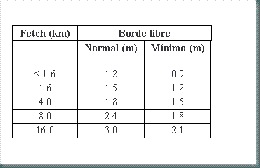

Para ello, el río tenía que tener un caudal de agua lo bastante grande para generar la energía requerida, tenía que fluir por un cause estrecho y su lecho tenía que ser lo bastante fuerte para resistir el peso de la presa.

Uno de los lugares elegidos para el proyecto fue el Río Iguazú, quien alimenta una de las mayores cataratas de Brasil, pero solo llega una octava parte del caudal de agua necesitada para la presa. Se examinaron alrededor de 50 proyectos.

El lugar perfecto fue el Río Paraná (séptimo rio más grande del mundo, con un caudal cuatro veces mas grande que el Río colorado de Estados Unidos); en un sitio llamado Itaipu el río escurre a través de una profunda garganta subterránea, los estudios geológicos mostraron que el lecho podía soportar su peso, pero existía un enorme obstáculo, la garganta esta situada justo en la frontera entre Brasil y Paraguay.

En el siglo XIX ambos países se habían enfrentado a una guerra, como resultado Paraguay perdió la mitad de su territorio y la mitad de su población murió. Incluso, cien años después todavía existía desconfianza entre ambos países.

3.1. Tratado de Itaipú

En las décadas del cuarenta fueron realizados los primeros estudios de carácter general para el aprovechamiento de esa energía, no obstante, el trazado de limites geográficos en la región de los Saltos del Guairá recomendaba un aprovechamiento en común por parte de los dos países desde, e inclusive, aquellos saltos. Surgieron algunas controversias momentáneas con respecto a la correcta demarcación.

Luego en febrero de 1964, en la entrevista Stroessner (Presidente de Paraguay) – Goulart (Presidente de Brasil), éste último propuso la concreción inmediata del proyecto, solicitando la autorización paraguaya para la colaboración financiera y técnica soviética.

La insinuación de Stroessner a aceptar esta colaboración, pospuso la concreción de la obra.

Hasta que, el 22 de junio de 1966, los ministros de Relaciones Exteriores del Paraguay, Raúl Sapena Pastor, y del Brasil, Juracy de Magalhães, firmaron el “Acta de Yguazú”, una declaración conjunta que manifestaba la disposición para estudiar el aprovechamiento de los recursos hidráulicos pertenecientes en condominio a los dos países, en el trecho del Río Paraná “desde e inclusive el Salto del Guairá o Salto de Sete Quedas hasta la desembocadura del Río Yguazú”. También se establecieron los criterios en cuanto a la utilización de la energía a ser producida en aquel trecho.

En febrero del año siguiente, fue creada la Comisión Mixta Técnica Brasil - Paraguay para la implementación del “Acta de Yguazú”, que solicitó a varias consultoras propuestas para realizar al estudio sobre el aprovechamiento del Río Paraná.

En 1970 el Consorcio formado por la Internacional Engineering Company Inc. (IECO), de San francisco, California, EE.UU. y la ELC – Electroconsul S.p.A de Milán, Italia ganaron el concurso internacional para la realización de los estudios de probabilidades y para la elaboración del proyecto de la obra.

El contrato firmado en noviembre de 1970 y los estudios fueron concluidos a fines de 1972, con la presentación de dos alternativas: un único aprovechamiento, o dos aprovechamientos en el trecho en común. La comparación mostró claramente la ventaja de la primera, la cual fue adoptada por los dos gobiernos, sirviendo de base a la preparación del Tratado de Itaipu, firmado posteriormente el 26 de abril de 1973 instrumento legal para el aprovechamiento hidroeléctrico del río Paraná por los dos países. En mayo de 1974, fue creada la Entidad Binacional Itaipu, para gerenciar la construcción de la Central Hidroeléctrica. El inicio efectivo de las obras ocurrió en enero del año siguiente.

3.2. Conflictos generados a raíz del Tratado de Itaipu

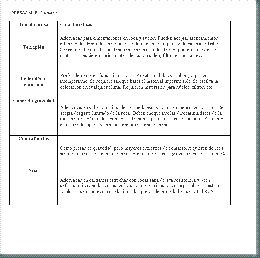

En un primer nivel de análisis, el problema del aprovechamiento hidroeléctrico en un río compartido plantea un conjunto de problemas e interrogantes a los que se pueden denominar geopolíticos, y que han suscitado fuertes conflictos diplomáticos entre la Argentina, Brasil y Paraguay:

1. El gobierno argentino actual sostiene la tesis de "consulta previa" para utilizar un tramo de río compartido, con fines hidroeléctricos, en la posibilidad de que un aprovechamiento unilateral pueda afectar los proyectos del otro país en el trecho correspondiente. Para ello, hace uso de las declaraciones positivas sobre el tema de las Naciones Unidas y la reciente incorporación a la Carta de Deberes y Derechos Económicos de la ONU del principio de "consulta previa" en la utilización de recursos naturales compartidos.

2. Brasil y Paraguay sostienen, por el contrario, que la tesis de "consulta previa" involucra una lesión a los principios de autodeterminación de las naciones, suplantándola por el deber de "información" a la otra parte usufructuadora del río compartido.

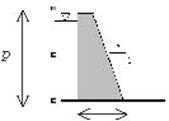

Lo que realmente está en juego detrás de este conflicto diplomático es la posibilidad de realización del proyecto binacional argentino – paraguayo de Corpus, cuya capacidad instalada dependerá de la altura que tenga la cota de la represa de Itaipú, oscilando entre 5.000.000 y 8.000.000 de Kw/h. Actualmente, el proyecto mayor de Itaipú posee una cota que mantiene en 220 metros el nivel del agua y en 105 metros el de la cota de restitución. Con esas características, el proyecto de Corpus prácticamente pierde posibilidades ventajosas para realizarse, por lo que el gobierno argentino solicita, a partir de la tesis de "consulta previa", una elevación a 176 metros o más el nivel de descarga de la represa de Itaipú, lo cual si permitiría la construcción de la represa de Corpus, prevista a una cota de 120 metros.

Por el ritmo con que fueron llevadas las negociaciones paraguayas – brasileras, las características del Tratado de Itaipú y el evidente retardo en las negociaciones con los respectivos gobiernos argentinos, resulta evidente una total subordinación del gobierno paraguayo a la estrategia de expansión industrial y energética del Brasil. El volumen de energía eléctrica a ser acumulada en esta región de la cuenca del Plata, aproximadamente 20.000.000 de Kw/h en el caso de ser efectivizados los tres proyectos citados, sin contar otros emprendimientos argentinos y uruguayo - argentino – convertirá al Paraguay en un epicentro clave del abastecimiento energético para el desarrollo de los parques industriales de la cuenca, y en especial, el del Brasil. En el caso de la represa de Itaipú, esta dispondrá, una vez completada la capacidad total de la represa, 10.700.000 Kw/h. de energía eléctrica disponible, lo que convertirá a la represa en una de las mayores del mundo.